塗装後の破泡跡ができる原因と対策を徹底解説

水性の上塗り塗料を塗装した後

「表面に細かい穴があるけど、これは一体何なの?」と施主様からご指摘を受け、

どのように回答していいか迷われたご経験を持つ塗装店の方はいらっしゃいませんか?

この表面にポツポツと存在している細かい穴は「破泡跡」と言い、塗料の中に含まれている気泡が塗装中に弾けることなどが原因で発生する現象です。

今回の記事では、塗装後に発生する「破泡跡」という現象が発生する原因や、発生しやすい環境、気泡・破泡跡を防ぐための対策について詳しくご紹介します。

塗装の施工品質の向上のためにもぜひ参考にされてください。

気泡と破泡跡の違いは?

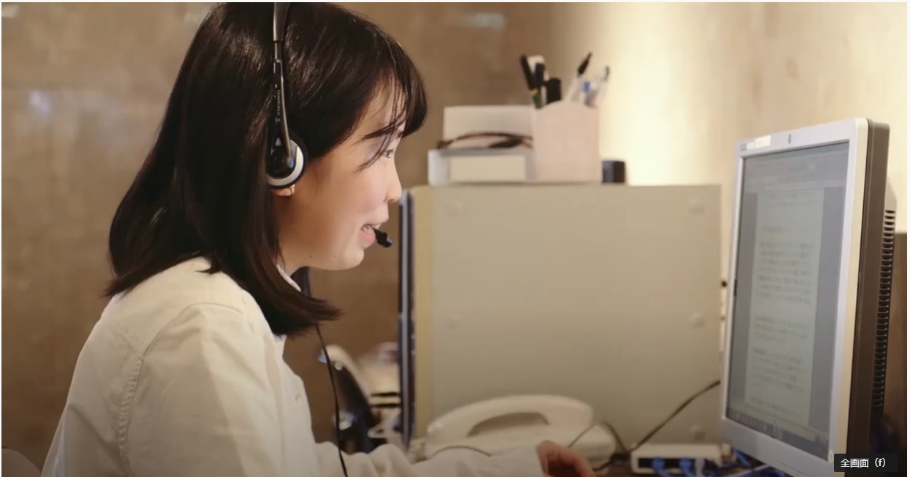

気泡とは、「塗料を攪拌した時、または塗料を塗る時に混入した空気の泡」のことを言います。

そして破泡跡とは、「気泡が発生した上塗り塗料を下塗り材の上に塗装した後、塗料が乾燥する前に表面で弾けて残ったくぼみ」のことを言います。

破泡跡は、水性塗料において発生する可能性がある現象で、塗膜表面に蛸壺状のくぼみができた状態のため、下地まで貫通しているものではありません。

※穴が貫通している場合「ピンホール」と呼んでいます。

破泡跡が発生する原因

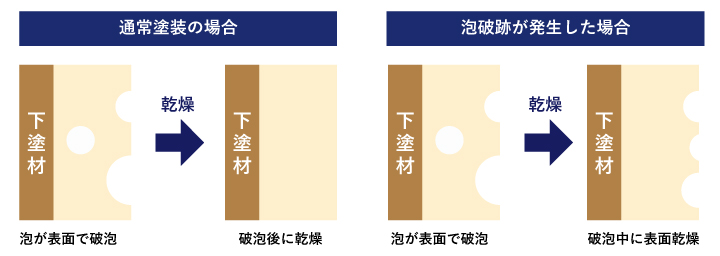

本章では破泡跡がなぜ発生するのか、その発生原因について解説します。

この現象は、環境(温度・湿度・風)・下地の状態(吸い込み・凹凸)・施工方法や塗料の種類など様々な要因が影響して発生します。

| 要因① 破泡跡が残りやすい塗料の場合原因① 塗った後も泡が抜けにくい塗料が使われている |

| 粘度が高い塗料など、塗料の種類に寄って破泡跡の発生しやすさが変化します。特に、水性塗料は溶剤塗料に比べると、塗料の性質として泡が抜けにくく、なじみにくい傾向があります。 |

| 原因② 塗膜表面の乾燥が急速に進んでしまう |

| 塗布した塗料に含まれている気泡が弾ける前に、直射日光の熱や風によって塗膜表面の乾燥が休息に進むことで、破泡後が発生しやすくなる傾向があります。 |

| 原因③ 塗料に含まれる消泡剤の効果が低下する |

| 長期間の保管や、高温下で塗料を保管することで、塗料の消泡剤の効果(泡を弾けやすくする効果)が低下してしまう懸念があります。そのため、通常の施工状況でも泡が弾けにくくなる傾向があります。 |

| 原因④ 電動攪拌機で泡立てて攪拌した |

| 二液型塗料・希釈材の混合撹拌時に多量の気泡が塗料内に含まれてしまうため、通常通りの施工状況でも全ての泡が弾ける前に塗膜表面が乾燥してしまう傾向があります。 |

| 要因⑤ 凹凸が激しい下地の凹部などに塗料が厚く溜まった場合原因⑤ 凹凸が激しい下地の凹部などに塗料が溜まる |

| 凹凸が激しい下地に塗装すると、凹部に塗料が厚く溜まることで、塗膜表面に気泡が到達する時間が長くなってしまい、その間に塗膜表面が乾燥してしまう傾向があります。 |

上記のような原因が重なる施工状況の場合、塗料内の気泡が抜けにくくなること・泡が弾けた跡がなじみにくくなることによって、破泡跡の発生に繋がることがあります。

破泡跡を防ぐ施工時の対策

「気泡の消し方はあるのか?」と気になる方も多いかと思いますが、残念ながら塗料内に発生した気泡を消すことは現状難しいです。

ただし、塗装時の工夫により、塗装の際の表面の気泡の発生や塗装後の破泡跡の発生を極力減らすことは可能です。塗装時の対策としては、下記のようなものがあげられます。

①下地がモルタルの場合、微弾性フィラーなどの施工により下地の凹凸をできるだけ滑らかにする。

②塗料表面を泡立てないように撹拌する。

③泡をかみにくいローラー(マイクロファイバー系)を使用する。

④同じ箇所を何度もしごき塗りしすぎない。

⑤夏季など外気温が高い場合、水希釈をする。(メーカー指定希釈範囲内で)

※上記の対策を十分に取った場合でも破泡跡の発生を完全になくすことはできないためご注意ください。

まとめ

今回の記事では、上塗り塗料の気泡が弾けて発生する「破泡跡」についてご紹介しました。

破泡跡は、上塗塗料の塗膜表面に発生する蛸壺状のくぼみです。特に水性塗料を施工することが多い建築塗装においては、多かれ少なかれ発生する現象となります。

塗膜表面のくぼみであるため、塗装の目的の1つである「下地の保護機能」に大きな影響は及ぼしにくい現象ではあります。しかし、施工前に破泡跡が発生してしまうケースがあることを事前に施主様に共有しておくことで施工後のトラブルを回避することに繋がりますので、ぜひ参考にされてください。

塗装業における課題解決なら

お任せください

AP ONLINEを運営している(株)アステックペイントは、塗装会社様の様々な課題解決の支援をしています。どんな内容でも構いません。まずは一度現状のお悩みや要望をお聞かせください。

\例えば、こんなお悩みありませんか?/

- コストカットをはかりたい

- 元請け案件を増やしていきたいが、方法が分からない

- 案件数を増やしたいが、成約率が低い(営業力に課題がある)

- 競合他社との差別化に悩んでいる

- 売上、粗利を増やしたい

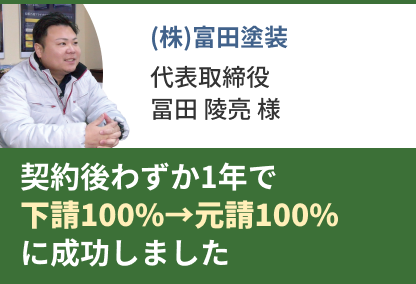

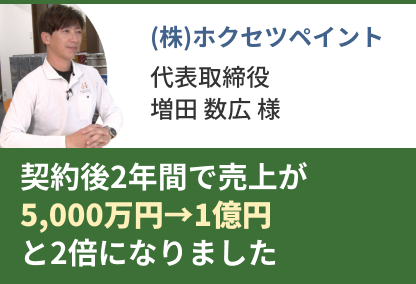

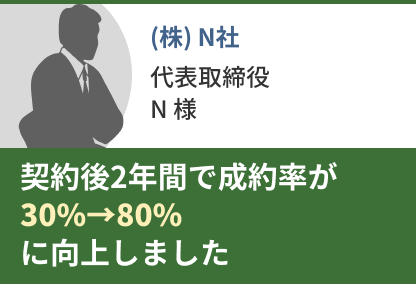

| お取引様の声・実績 |

この記事の監修者と運営者

【記事監修】

株式会社アステックペイント

谷口 智弘

【記事監修】

株式会社アステックペイント

谷口 智弘

株式会社アステックペイント技術開発本部 本部長

住宅用塗料市場のマーケティング分析・品質管理を行う「商品企画管理室」、塗料の研究・開発を行う「技術開発部」、塗料の製造・生産・出荷を行う「生産部」の3事業部を統括するマネジャーとして、高付加価値塗料の研究・開発を行っている。

【運営会社】

株式会社アステックペイント

【運営会社】

株式会社アステックペイント

AP ONLINEを運営する株式会社アステックペイントは、建築用塗料を製造・販売する塗料メーカー。遮熱性、低汚染性に優れた高付加価値塗料の研究・開発の他、システム・販促支援など、塗装業界の課題解決につながる事業を展開。2020年以降、遮熱塗料国内メーカーシェアNo.1を連続獲得中。

-256x144.jpg)