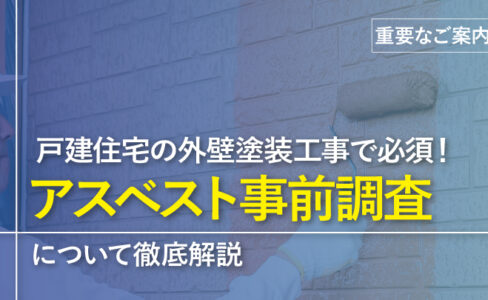

アスベストの飛散防止対策が必要な工事現場を詳しく解説

アスベスト(石綿)による健康被害の防止を目的として、現在は石綿(アスベスト)含有建材の使用が全面禁止されています。

また、アスベストの使用が禁止される以前に、石綿(アスベスト)含有建材を使用して建てられた建物の改修工事を行う場合にも、あらゆるアスベスト対策が必要です。

しかし、一言でアスベスト対策と言っても「どのような工事でアスベストの飛散防止対策が必要になるのか分からない」という方が多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では、戸建住宅の塗装工事や葺き替え工事などにおいて、どの工事でどんな対応が必要となるのか、具体事例を交えながら解説します。

目次

アスベストの飛散防止対策が必要か判断する工事

前章でお伝えした法改正によると、次の2項目両方に該当する場合、石綿飛散防止対策が必要か、判断しなければなりません。

①事前調査の結果、石綿(アスベスト)含有建材、もしくはアスベスト含有とみなされる建材に対する工事

【参考:最も簡易な調査方法】簡易的な事前調査方法として、「2006年9月以降に着工したか否かを調べる方法」があります。

| 建物の種類 | 飛散防止対策の要否 |

| 2006年9月以降に着工したことが明らかな建物 | アスベストを含有していない建材が明らかなので、飛散防止対策は不要となります。 |

| 2006年9月以前に着工された建物 | アスベストを含有している建材が使用されている可能性があるため、飛散防止対策が必要となります。 |

着工時期は、主に以下の方法で調べることができます。

①建築確認申請書の申請日付が2006年9月1日以降となっている

②建築確認済証の交付日が2006年9月1日以降となっている

③建物の登記事項証明書(登記簿)で判断する

※一般住宅の場合、2007年以降に新築の日付が記載されていれば2006年9月以降と推察できます。

※他人が所有している物件でも、法務局にて誰でも登記事項証明書の取得が可能です。

※「登記事項証明書の取得方法」は、下記URLをご確認ください。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

※建材の分析機関による分析調査の結果、全ての建材にアスベストが含有していないことが判明した場合のアスベスト対策は不要です。

②飛散リスクがある工事

飛散リスクがある工事対象となる工事内容:粉じんが発生する作業(ケレン・Uカット(Vカット)・切断・撤去ほか)

このように、石綿(アスベスト)含有建材もしくはアスベスト含有とみなされる建材に対して、飛散リスクがある工事をする場合は、石綿飛散防止対策として「周囲へのアスベストの粉じん飛散防止措置」と「作業者のアスベストの粉じんばく露防止措置」が必要となります。

そのため、石綿作業主任者による指揮の下で、石綿取扱い作業特別教育修了者による作業を行うこととなります。

作業内容については、「石綿粉じん飛散防止処理技術指針」をご参照ください。

https://www.nsk-web.org/as/as20160613.pdf

アスベストの飛散防止対策が必要な工事、不要な工事の具体例

石綿(アスベスト)含有建材もしくは石綿含有とみなした建材の場合、飛散リスクがある工事を行うと石綿飛散防止対策が必要になります。

この章では、改修工事の中でも塗装工事の工程ごとに石綿飛散防止対策が必要な場合と、不要な場合の判断基準をご紹介いたします。

①高圧水洗工法(高圧洗浄工法)

| 具体的な工事内容 | 石綿の飛散対策の要否 |

|

外壁や屋根の建材の表面の汚れを除去する(表層の洗浄のみ)場合 |

石綿の飛散はないので石綿飛散防止対策は不要とされています。 |

|

部分的に劣化が見られる場合に、劣化箇所の旧塗膜の脆弱部分のみを除去する場合 |

アスベストの飛散はないので石綿飛散防止対策は不要とされています。(ただし、洗浄の水圧が15MPa以下で、除去される上塗材にアスベストが含有していない場合) |

|

外壁表面の既存塗膜(吹付け仕上塗材)を除去する場合 |

既存の下塗材や外壁材の表面まで除去する場合、既存の上塗材にアスベストが含有している場合はアスベストの飛散が想定されるのでアスベスト飛散防止対策が必要になります。 アスベスト繊維の飛散や周辺作業者へのばく露を防ぐため、作業場の周囲及び上下をビニールシート等で囲うこと。詳しくは、各省庁が公開している資料にもとづき対策を講じる必要があります。 |

|

アスベストが含有していることが明らかなスレート瓦を洗浄する場合 |

劣化が進行している瓦の表面に高圧水洗工法を行った場合、スレート瓦に含まれるアスベストを飛散させる可能性が高いので、工事前にアスベスト飛散の可能性について十分に検討することが必要です。 |

※「石綿粉じん飛散防止処理技術指針」ではアスベストを飛散させない高圧水洗工法の水圧は15MPa以下としています。

②下地補修・下地処理

| 具体的な工事内容 | アスベストの飛散対策の要否 |

| ひび割れ補修(カットシーリング工法) |

グラインダーなどの電動工具で石綿(アスベスト)含有建材を削る場合は、アスベストの飛散防止対策が必要となります。アスベスト飛散防止対策として、隔離養生やHEPAフィルター付き真空掃除機での集塵などが必要です。(電動工具を用いた切断、穴開けなどの作業を含む場合も同様の対策が必要です。) |

③塗装作業

| 具体的な工事内容 | アスベストの飛散対策の要否 |

| 既存の塗装の上に新たに塗装する作業 |

アスベストの飛散はないのでアスベスト飛散防止対策は不要とされています。ただし、塗装前の工程でアスベストを飛散させる可能性がある場合は、アスベスト飛散防止対策が必要です。 |

④屋根や外壁のカバー工法

| 具体的な工事内容 | アスベストの飛散対策の要否 |

|

石綿(アスベスト)含有建材の撤去を伴わない場合 |

アスベストの飛散がないのでアスベスト飛散防止対策は不要とされています。(撤去が必要な棟板金などは金属でアスベストを含有していないことは明らかなため) |

| 棟材などに瓦と同質の建材が使用されていてアスベストを含有している場合 |

アスベスト飛散防止対策が必要となります。この場合は手作業で撤去し、切断や破砕を行わないこと、撤去した廃材を特別管理廃棄物として処分することなどが必要です。 |

⑤屋根の葺き替え、外壁の張り替え

| 具体的な工事内容 | アスベストの飛散対策の要否 |

|

屋根の葺き替え、外壁の張り替え |

既存の建材を撤去し、処分するため、アスベストの飛散防止対策が必要となります。主な対策としては手作業による撤去、撤去した廃材を特別管理産業廃棄物として処分すること等です。 外壁の張り替えの場合、撤去する建材のサイズが大きく、運搬のために裁断が必要になることがあります。裁断の際にアスベストが飛散する恐れがあるので、アスベスト飛散防止対策が必要となります。 |

まとめ

今回は、アスベスト飛散防止対策が必要な工事と不要な工事についてご紹介いたしました。

ここまでお伝えしたように塗装工事やカバー工法などの工事においても、アスベストの飛散防止対策が必要な場合があります。

アスベストの調査および改修工事の方法について、より正確で詳細な情報をお知りになりたい場合は、お手数ですが施工現場を管轄する市区町村役場や労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

※石綿含有建材の事前調査や石綿飛散防止対策に関する法改正に伴い、アスベストの対策には、資格取得や登録等の準備が必要です。

法改正についての詳しい内容や、準備に必要な情報を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【引用文献】

「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」(平成28年4月28日 国立研究開発法人建築研究所・日本建築仕上材工業会)

※本文中では「石綿粉じん飛散防止処理技術指針」と表記します。

https://www.nsk-web.org/as/as20160613.pdf

「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和2年8月8日 厚生労働省労働基準局長 基発0804第8号)

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000729862.pdf

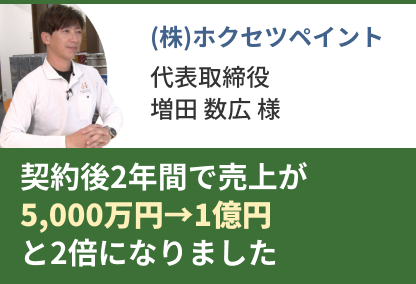

塗装業における課題解決なら

お任せください

AP ONLINEを運営している(株)アステックペイントは、塗装会社様の様々な課題解決の支援をしています。どんな内容でも構いません。まずは一度現状のお悩みや要望をお聞かせください。

\例えば、こんなお悩みありませんか?/

- コストカットをはかりたい

- 元請け案件を増やしていきたいが、方法が分からない

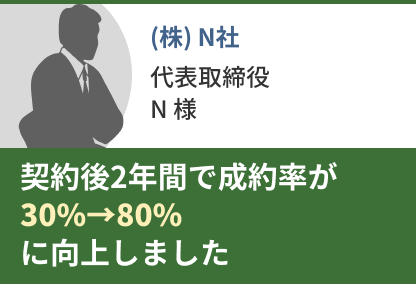

- 案件数を増やしたいが、成約率が低い(営業力に課題がある)

- 競合他社との差別化に悩んでいる

- 売上、粗利を増やしたい

| お取引様の声・実績 |

この記事の監修者と運営者

【記事監修】

株式会社アステックペイント

谷口 智弘

【記事監修】

株式会社アステックペイント

谷口 智弘

株式会社アステックペイント技術開発本部 本部長

住宅用塗料市場のマーケティング分析・品質管理を行う「商品企画管理室」、塗料の研究・開発を行う「技術開発部」、塗料の製造・生産・出荷を行う「生産部」の3事業部を統括するマネジャーとして、高付加価値塗料の研究・開発を行っている。

【運営会社】

株式会社アステックペイント

【運営会社】

株式会社アステックペイント

AP ONLINEを運営する株式会社アステックペイントは、建築用塗料を製造・販売する塗料メーカー。遮熱性、低汚染性に優れた高付加価値塗料の研究・開発の他、システム・販促支援など、塗装業界の課題解決につながる事業を展開。2020年以降、遮熱塗料国内メーカーシェアNo.1を連続獲得中。

.jpg)

-256x144.jpg)